本を読むことは、情報収集・学びのためである一方、気持ちに余裕をもつために「気を抜く」ことにも作用します。

読書で気を抜く

仕事をしていて、暮らしていて、生きていれば結構いろいろあります。

うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあり、それぞれです。

そうしたことを経験し、感じるということを繰り返していると、知らず知らず消耗してくるもので、何らかのケアをしておかないと、どこかのタイミングで「ズドン」と一気にダメージを食らうことがあります。

このためのケアとして、日常的に気を抜く習慣があると良いと思っています。

私がやっているケアの一つが、読書をすることで気を抜くということがあります。

文字を読み、思うことで、気は抜ける

読書は週に数冊、継続して行っています。

その目的は情報収集や勉強のためというのが7割、読むことを楽しむために読むものが3割というところです。

気を抜く読書は、読むことを楽しむ本を読むことで行います。

こうした本は、本を手に取り・開き・文字を読み・追い、そして読みながら考えたり喜怒哀楽を感じたりすることに意味があります。

その多くは、小説やエッセイ・随筆といったもので、ハウツーものや実用的なものとは違ったものです。

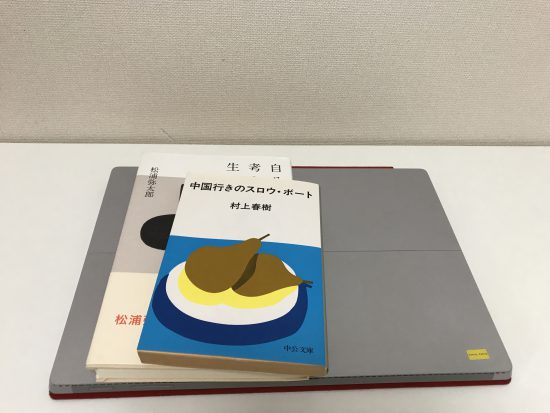

たとえば、最近読んでいた本として、松浦弥太郎さんの「自分で考えて生きよう」があります。暮らしの知恵、仕事のアイデアといった、基本的な生き方についての知見が得られるのが、松浦弥太郎さんの本。

松浦弥太郎さんの本を読み、毎日を大切にするとか、身近なものひとつひとつを大事にするとかいったことを再確認するもので、文章を読み進めながら、日常を新鮮に感じさせるところがあります。そうしたことを感じながら、かつ、特に意味はないのだけれども、気分的に納得してみたりして。なんとなく、読みながら気を抜くことが出来ます。

また、新しい本ではありませんが、いつも本棚の手に取りやすい場所に置いてあって、ちょっとしたときに少し手に取って読み返している本があります。

村上春樹さんの、「中国行きのスロウボート」

ずいぶん前の、短編集です。調べてみると、村上さん初の短編集でしたね。

最初に買って読んだのは、10年ほどまえで、一度全部読んでからも、たびたび手に取って読み返しています。

違う本を取りに本棚の前に立ったときに、目に着いたら5分手に取り読んでみる。昼寝をするでもしないでもなく寝転がっているときに、なんとなく読んでみる。

短編集なので、一編だけを全部読んでも、そう時間はかかりません。しかし、一編を読むというわけではなく、なんとなく開いたところ・好きなところを読み返しています。

特に好きな部分はあり、「最後の午後の芝生」という、芝刈りのアルバイトをしている大学生の話は、おそらく100回以上読み返しています。

これを読みながら、特に意味もなく擦れた気持ちになって、これがなんとなく良いよなと思いつつ、読みながら気が抜けます。あの感じがいいんですよ。

いちばん安全な気の抜き方

という感じに、読書をすることで、気を抜く作業をしています。

なにかうまくいかないことがあるときや、気に入らないことがあるときなど、帰って寝転んでパラパラとページをめくりながらリカバリーしています。

この方法、一番安全な気の抜き方ともいえるかもしれません。

そうお金もかからないし、何もキケンはありません。

特に、「中国行きのスロウボート」は、学生のときに中古で買ったもので、その時点で相当くたびれていたものです。笹塚の、甲州街道沿いにあった中古本屋で。

もちろん、お酒を飲みにいくことや、買い物で発散=気を抜く、というのも良いのでしょうが、静的な気の抜き方も結構良いものです。

毎日、うまくいくことばかりではありませんが、うまく気を抜いて進んでいきたいところです。

編集後記

週末はなんとなく風邪っぽく、本を読んだり近所を歩いたり、少し畑をやったりと、まったり過ごしていました。

いつの間にか10月でした。寒いわけですね。

体調戻して、走ったり、元気にいきます。